抑郁症想康复,一定避开这3个误区!

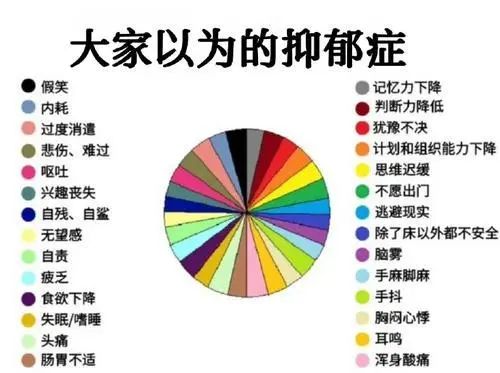

在抑郁症的治疗与康复之路上,许多患者和家属满怀期待,却也容易陷入一些认知误区,这些误区就像隐藏在暗处的绊脚石,阻碍着患者走向康复。抑郁想要顺利康复,一定要打破下面这三个常见误区!

误区一:治愈≠永不复发,需重视长期管理

很多患者和家属都怀揣着一个美好的愿望,那就是让抑郁症彻底治愈,永不复发。但我们必须清醒地认识到,抑郁症的治疗目标并非是绝对杜绝复发,而是实现症状的缓解和生活质量的显著改善。

抑郁症就像一场顽固的“心灵感冒”,即便经过治疗,症状得到了控制,但身体和心理的状态依然较为脆弱,容易受到外界因素的影响而复发。对于那些反复发作的患者来说,维持治疗更是关键所在。维持治疗就像是给身体和心理筑起一道坚固的防线,能够有效降低复发的风险。患者一定要严格遵循医生的指导,按时服药、定期复诊,不要因为症状暂时缓解就擅自停药或中断治疗。只有这样,才能更好地控制病情,提高生活质量,减少复发的可能性。

误区二:遵医嘱服药≠成瘾,科学用药是关键

抗抑郁药物是治疗抑郁症的重要手段,但许多人却对药物存在误解,担心长期服用会导致成瘾。

实际上,抗抑郁药物与非法药物或烟草有着本质的区别,它们并不具有成瘾性。非法药物和烟草之所以会让人成瘾,是因为它们会刺激大脑中的奖赏系统,产生强烈的愉悦感和依赖性。

而抗抑郁药物主要是通过调节大脑中的神经递质水平,来改善患者的情绪和症状,并不会产生这种让人欲罢不能的成瘾机制。

不过,突然停药可能会导致戒断反应,当患者长期服用抗抑郁药物后,身体已经适应了药物的存在,如果突然停药,大脑中的神经递质水平可能会发生急剧变化,从而引发一系列不适症状,如头晕、恶心、焦虑、失眠等。

误区三:“自我调节没用”是伪命题,身心协同促康复

虽然抑郁症是一种需要医学干预的疾病,但这并不意味着自我调节就毫无作用。恰恰相反,自我调节在抑郁症的治疗和康复过程中起着至关重要的作用。

研究表明,认知行为疗法(CBT)等心理治疗方法,能够帮助患者打开消极思维的大门,改变他们错误的认知模式,帮助他们建立积极、合理的思维方式,从而增强应对生活压力和情绪问题的能力。

如何科学应对精神心理疾病?

中西联合,标本兼顾!

1 ►标本兼治,双管齐下:中医从整体调理入手,帮助恢复身体内在平衡;西医针对症状精准用药,快速缓解情绪反复的问题,既能治“标”控症状,又能调“本”防复发。

2 ►减少副作用,提高安全性:中药灵活配伍、针灸等能辅助降低西药用量(如减少头晕、肠胃不适、躯体症状等反应),尤其适合青少年儿童、老年人群和长期用药人群。

3 ► 预防复发优势明显:急性期用西药快速起效后,辨证搭配中药巩固疗效,综合调节五脏六腑,比单一用药复发率降低约30%。